صلاح شعيب يكتب : متى تنهد قلعة مَن يُسمون الخبراء الاستراتيجيون؟!

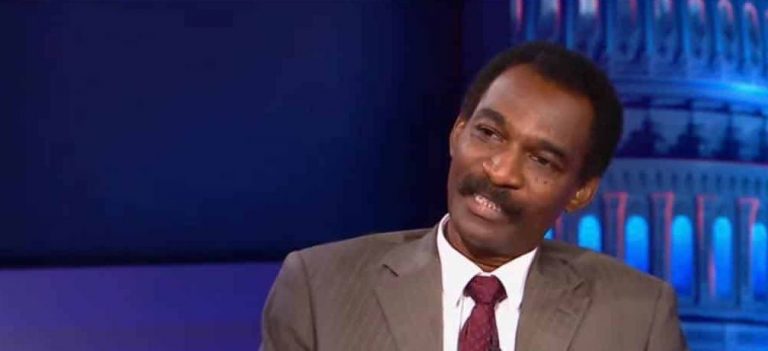

قبل أيام أوردت “الجزيرة”، مقابلة مع مَن يُسمّى خبيراً استراتيجياً ليتنطّع قائلاً إن الذي يريد أن يتحدث عن الجيش ينبغي على الأقل أن يملك شهادة من شُعبة القادة والأركان، أو أكاديمية ناصر مثلاً. بالله لو لم يكن هذا الرجل خارجاً من كهف التاريخ فما هو موقع الديناصور الآن وسط غابات الملايو؟

وهذا المُحلِّل الكزمبولتانت هو من مُخلّفات ذلك العصر الذي عصر الناس، وأعسرهم. فقد ظَلّ “الخبير الاستراتيجي الجهبوذ” يتلجلج بفهم عقيم عن ضرورة ألا يتحدّث عامة الناس بمن فيهم أستاذ العلوم السياسية عن الجيش، أو إصلاحه. وحتى عندما ضرب محاور الجزيرة مثلاً بحديث رئيس الوزراء عن إصلاح الجيش هرب الرجل من الإجابة، واستعان مفلساً بنظرية المُؤامرة كحلٍّ سهلٍ.

في زمن الميديا الحديثة، وحتى قبلها أيام ديمقراطيتنا الاثنتين كان الناس يتحدثون أحراراً ليس عن الجيش فحسب، وإنما أيضاً عن رأيهم الساخر في الطروحات السندكالية. بل تطوّر عامة الشعب، وفرفشوا فأنشأوا “حزب البهجة”، وفلسفوا معناه جمالياً. بالكثير، نسى هذا المحلل أن في الديمقراطية كل قول محسوب – مثل أي صوت – والعبرة في النهاية بما يبقى في الأرض من قولٍ، أو يذهب جفاءً.

في الحقيقة الديمقراطية حارة على مسؤولي الحكومة، أي حكومة لو تبع لها الجيش أو لم يتبع. وهكذا ينبغي أن تكون حتى يحذر المسؤولون التخبُّط. ولن تكون حراً إلا لو نظرت إلى المسؤول في الدولة، أو القائد العام، بأنّه خادم مطيع للأمة اُختير للتكليف، وليس التشريف.

وما دام المواطن هو مانح الضرائب، والعُشُور، ويدفع الثمن شراً، أو خيراً، للفعل السياسي، والعسكري، فعلينا أن نُوسِّع صدرنا لنقده، وألا نُطالبه بالتخصص في العلوم العسكرية، أو الموسيقية، قبل أن يُعبِّر عن رأيه، أو نسكته بالقول إنه يهرف بما لا يعرف لمجرد أنه لم يدرس الاستراتيجيات العسكرية، أو لم يتعرّف على السلم الموسيقي.

نعم، المواطن من حقِّه أن يتحدّث عن إصلاح الجيش، والشرطة، والأمن. بل يمكنه أن يقدم اقتراحات. ويستطيع أيضاً التحدث عن لباقة وزير الإعلام، ومشروع الجزيرة، وارتزاقنا بحرب اليمن، والتوزيع الأوركسترالي للموصلي، واتهام الغرفة التجارية بمص البلاد منذ الاستقلال، وسفريات وزيرة الخارجية التي وحّدت الفلول والثوريين على حدٍّ سواء.

وإذا مارست حقي كمواطن في نقد زجر المحللين الاستراتيجيين للناس حتى لا يخوضوا بلا علمٍ، فإنّهم باعوا، واشتروا، في زمن الإنقاذ بعد أن تنوّعت خدماتهم مع الخبراء الاستراتيجيين، ولا تنسى الخبراء الوطنيين. لقد كانوا مفروضين عبر الصِّحف، والقنوات، بهذه الألقاب الخَادعة على الشّعب السُّوداني غير المخول له إلا الصمت – حينذاك – كما دعا الاستراتيجي في حديثه للجزيرة الآن. بل استعانت الإنقاذ بمن سمّتهم استراتيجيين دوليين من أميركا، وأوروبا، والعالم العربي، وبهذه الخلفيات الخواء انحدر النظام السابق في جرائم، وإخفاقات لا حَدّ لها على الأصعدة كافة.

في الديمقراطية ينبغي أن تغيب تعريفات الصُّحف، والقنوات الفضائية، المُضخّمة لمن تستضيفهم للحوار، أو التعليق. ومُصطلحات الخبير الاستراتيجي، والخبير الوطني والمحلل الاستراتيجي، بدعة سواء ارتبطت بالإنقاذ، أو بعض المُؤسّسات الإعلامية العربية الواقعة تحت تأثير الاستبداد. وينبغي أن نكتفي بتعريف المحلل السياسي، ذلك برغم أنّ هؤلاء الاستراتيجيين لا يملكون قُدرة على التحليل الموضوعي. ولعل تلك المصطلحات تحتمل حكم قيمة، ولذلك ينبغي على الإعلاميين الاحتراز في منحها لكل شخص على هواهم.

فذلك الأيديولوجي الإسلاموي بدلاً من أن يحلل إمكانية إصلاح الجيش وفقاً لتخصُّصه كما ادّعى ذهب ليعبر عن اتّجاهه السياسي، وكشف نفسه بوصفه منحازاً إسلاموياً ليس سواه. ومثله كثر يقدمون أنفسهم كمحللين موضوعيين، ولكنهم في الأساس ينطلقون من نظرة أيديولوجية. ولو تم تقديم هؤلاء إعلامياً بوصفهم أصحاب نظرة أيديولوجية فلا مشاحة في ذلك، ويمكنهم أن يُعبِّروا عن رؤية تياراتهم في أية قضية، بجانب المتحدث الرسمي باسم التنظيم. ولكن المُشكلة أنّهم مقدمون لتنوير الناس بوصفهم مُجرّدين عن خدمة أجنداتهم الحزبية. وهنا تكمن خدعة الجمهور، ويُبيِّن الخلط بين المحلل السياسي المستقل وبين المحلل السياسي الحزبي.

رأي المواطنة في الديمقراطية أساسي بصرف النظر عن رجاحته، أو خَطله، ما دامت الخبيرات حقاً في مجال ما يتناقضن كثيراً عند النظر نحو قضية ما. وفوق كل هذا فإنّ المواطنة هي التي تختار حكومتها فكيف إذن نحرمها من مُجرّد الاستماع إلى رؤيتها في إصلاح الجيش، أو الاقتصاد، أو العلاقات الخارجية؟.

صحيفة السوداني

من يريد التحدث عن الجيش يجب أن يمتلك شهادة من شعبة القادة والأركان., الجيش ده الناس وصلت لرتبة فريق أول ماعندها شهادة,,روضة,, الأنسب مطالبة هؤلاء بالشهادة دي لوكان همك الجيش يا خبير ,,المبيت,, لمن يدفع.!