” لو كان لي من الأمر شيء لربطت العالم كله من طنجة إلى مسقط ومن اللاذقية إلى نيالا بشبكة من السكك الحديدية ”

ومن غير الطيب صالح ، الأثر الصالح أن يقول مثل القول أعلاه .

فهو المبدع السوداني المثقف الإنسان الذي عبر البلاد وفي جوف ضباب لندن المتناسل – كما قالت عنه لمياء شمت – لم يجنح الطيب صالح يوما لتدبيج مراثي الإغتراب الشكاءة البكاءة التي تختزل التجربة إلى محض انكسار وشتات وحالة رهابية جبرية وإنما أنخراط بكل جوارحه في تلك التجربة الوجودية الهامة بيقين راكز بحقيقة اتصال كوني أبدي ووحدة وجود إنساني يسقي جذره الود والمحبة والسعة واحترام الآخر .

وذلك ، هو النموذج الرفيع للمثقف أو الوجه الإنساني للثقافة ، فالمكون الجوهري الذي يمنح الإنسان صفة أنه مثقف هي ، الإنسانية ، إذ لا تستطيع أن تصف إنسانا بأنه مثقف لو لم تكن لديه هذه الصفة .

وما الإنسانية إلا ، رحابة الخيال ، والتسامح ، والبساطة ، وروح الدعابة ….

فالخيال هو الصفة التي يضيفها الإنسان الذكي إلى ما يقرأ ، أو ما يكتب لكي يزداد فهما له ، ولكي يجعله أقرب إلى حياة الواقع . أما التسامح فإن المثقف يرى الحقيقة أمر نسبي ، وأن الجمال يشبه قوس قزح في تعدد ألوانه ، وأن الموسيقى مؤلفة بين نغمات مختلفة ، وأن العالم أخلاط شتى من البشر .

كما أن التباين في الحياة والطبيعة يولد فيه إحساسا بالنشوة وليس الضيق أو الضجر .

المثقف ينظر إلى كل شيئ باهتمام عقلاني ذكي ، وتسامح مقترن بروح الدعابة ، وخيال رحيب .

وهكذا لا يكتسب الحكمة فحسب ، وإنما يفوز أيضا بما يفوز به الفيلسوف الحق من سعادة متصلة لا تنقطع ..

ولعل تلك الإريحية المتسامحة البشوش هي ما جعلت الطيب صالح تماما كصديقه منسي .. ” كان أصدقاؤه من مختلف الأجناس وشتى المشارب والأقدار والمراتب ، وكانوا كلهم عنده سواسية ، الأمير مثل الفقير ” .

وأقرأ أنا ، ذلك الأثر الطيب في شخص الطيب صالح متجها بمقالتي هذه صوب مصر المحروسة ، داخلا ذاتي المتشربة من الطيب صالح نفسه ، إذ إنني نشأت على قراءته .

فعنده لا أقف عند تتبع سير الأحداث ، بل أقرأه لأعرف ما وراء قوله ، كما أنني لا أقرأه بالوقت أو المكان وإنما أقرأ به الوقت والمكان .

واتغذى من نفسات روحه المتوهجه بحب الٱخرين .

وهذا ما يدفعني أن أقف مثله تماما في مجازات عشق ٱخر – رمزية مصر ، رمزية القاهرة – إذ علاقتي بمصر مثل علاقة الطيب صالح ، والذي قال عن علاقته بها :

كانت علاقتي بمصر ، وعلاقتي بالقاهرة بالذات ، ولا تزال كغيري من السودانيين علاقة تستند إلى الأزمنة التي تختزلها ، وإلى قياس الإمتدادات التي مثلتها وتمثلها بالنسبة إلى كل الأقطار العربية الأخرى . انني أحرص دائما على زيارة مصر باستمرار .

لم أعش فيها بشكل دائم ، كبيروت أو الدوحة مثلا ، ولكنها دائما ماثلة أمامي ، برمزيتها ، منذ فتح عمرو بن العاص لها ، ارتبط بها ، استعيدها ، أفكر فيها .

ومصر التي توجد الٱن هي مصر التي تعمق صلتي بهويتي المضاعفة المتشربة بكل التواريخ الثقافية والدينية المتفاعلة في عمق السودان عبر مصر وغير مصر :

أتحدث هنا عما أسميه ” جيولوجيا الهوية الثقافية ” أو ” انثربولوجيا الذات السودانية ” التي تحمل في ثنايها ثنائيات هذه الهوية ، منذ الفراعنة .

فأنت عندما تزور السودان وتزور مصر تكتشف نفس التركيبة ونفس الطبقات الجولوجية تتقاسم الخريطة والتاريخ والمجتمع والإنسان . تعرفت – عبر القراءة والكتابة – على مصر الحديثة منذ نعومة أظافري ..

تعرفت على طه حسين والعقاد وأحمد أمين والرفاعي والمازني .

ثم تعرفت بعد ذلك شخصيا على عدة رموز واسماء ، لي بينها أصدقاء ، يخفون علي شحنة الدهشة التي أحس بها عندما أكون هنا أو هناك :

مصر بالنسبة إلي كالسودان ، لحظة تمتد ولا تنتهي تظل مشروعة على الإنتماء إلى الذات واختراق المكان .

هكذا تحدث الطيب صالح عن مصر ، كما رأيتها أنا بالتحديد وأراها دائما .

مصر التي أعرفها كسوداني وسر الجذب هذا قديم وله امتداد في ما كتبه – لا الطيب صالح فحسب – فانظر يا قارئي كيف خط التاريخ كتابه عن طلائع المتعلمين في سنوات العشرينيات من القرن الماضي ، وكيف جعلوا من مصر مشربا لثورتهم ضد الإنجليز .

واقرأ معي ما كتبه حسن نجيله في كتابه ” ملامح من المجتمع السوداني ” عن ” العائدون من بيروت ” :

” ولم يجد الإنجليز بدا من أن يعملوا شيئا لصد هذا التيار الجديد نحو مصر فأخذوا يقلبون وجوه الرأي وقد أدركوا أن السودانيين لن يظلوا بعد هذا محبوسين في القمقم ، فرأوا أن يوفدوا بعض المدرسين الشباب إلى الجامعة الأمريكية في بيروت .

وقد حسبوا أن بيروت عن هذا الشعور الوطني الملتهب الذي أخذ يغلي في مصر ضد الإنجليز ”

فقد كان الإنجليز اتخذوا سياسة إبعاد المتعلمين وطلاب العلم عن مصر ، وقطعوا حتى بعثات الطلاب السودانيين المبعوثين إلى مصر ، واختاروا أول بعثة من ثلاثة أساتذة هم السادة عبدالفتاح المغربي ومحجوب الضوي وعبيد عبدالنور ، وغادروا السودان بيروت في سبتمبر 1924 وعادوا بعد أن حصل كل منهم على الشهادة الجامعية في سبتمبر 1928م .

وقال حسن نجيلة : ” وفي مساء يوم الجمعة 14 سبتمبر عام 1928م توجهت وفود الخريجين صوب ناديهم العتيد ليحتفلوا بالعائدين من بيروت ”

ويقول مستدركا : ” تأمل .. كان الإنجليز يخشون طلب العلم في القاهرة حتى لا تعدى فتية السودان ثورة مصر ، وحسبوا أن في بيروت النجاة ، فسمحوا لنا بأن نحتفي ببعثتنا إلى جامعاتها بعد أن تولوا الإختيار وحدهم ونسوا أن السودانيين كلهم تنتظمهم عقيدة واحدة ، فما كاد يجد الجد وتحين ساعة الخلاص حتى واجهوهم بقوة وصلابة ، ولم يكن أبناء بيروت بأقل قدرا في الكفاح من أبناء القاهرة ” .

وتأكيدا لسر هذا الجذب القديم إلى مصر ، كتب سودانيون ٱخرون ومنهم الشاعر التجاني يوسف بشير – المولود في أم درمان 28 فبراير 1912م المتوفى في 28 يوليو 1937م – الذي كتب عنها شعرا ونثرا بوصفها منارة الثقافة وقلعة المعرفة وأرض الأريحية فقال في بعض شعره :

” كلما أنكروا ثقافة مصرا

كنت من صنعها يراعا وفكرا

جئت في حداها غرارا

فحيا الله مستودع الثقافة مصرا

نضر الله وجهها فهي ما تزداد

إلا بعدا علي وعسرا ”

والتجاني يوسف بشير هو يعد من طلائع جيل المتعلمين في السودان ، بل هو في طليعة عصره وفي جيل الحداثة ، يقف في صفها الأول ، وعند ابرز مكان بدون توان .

ويمثل الحداثة الأدبية بأزهى ما في بؤبؤة عينها ونزعتها الإنسانية ورصيدها العالي .. وهو من الشعراء الذين تحروا وأجادوا التعبير عن السمات الحضارية المميزة للشعب السوداني .

ومثال ٱخر من أدبيات التيجاني يوسف بشير النثرية يقول في مقال بعنوان : ” في سبيل التعارف الأدبي بين مصر والسودان ” شارحا مقصده من عنوان المقال أولا :

” هذا عنوان استقلت به السياسة واستاثرت به الدوائر فلا يطلق إلى حيث يراد به معالجته هذا الحديث الهام بين القطرين ، وإلى حيث يصرف على وجوه الحكم والسلطان والرغبة الإستعمارية ولقد ظل زمنا طويلا وقفا على هذه السياسة العابثة باسمي حرمات العلم والأدب ، فما تحس له وجودا في غير دار المندوب . ولو قد اردنا أن نلخص به من مظان السياسة ومضيق السلطة إلى حيث يتنفس هواء حرية ” العناوين ” لكان هناك متسع من العلائق الأدبية السامية تفسح له منها مكانا لا يتطرق إلى كرامته فيها شيء من هذا العبث البغيض . وانا لنرجو أن يكون قد انقضى ذلك الزمن الذي لم يكن ينظر إلى السودان فيه إلا من وراء هذه المطامع الفانية وحدها ” ..

ويقول التيجاني يوسف بشير مستدركا : ” ولعل مصر نفسها لا تعود تنظر إليه تلك النظرة المحدودة الضيقة . ولكن السودان من قبل بلداً ليس له مكان إلا في صحيفة المستعمرات أو سلة المهملات ، فليس هو الٱن ذلك البلد الأخرس الذي تدور حوله صفقة الإستعمار وهو يبتسم ليس لأنه استكمل عناصر الثورة أو استجمع في قوته مدافع الحروب ودوارئ الأطماع ، ولكنه الشعور بالوجود وكفى ، ولكنه الانقلاب التاريخي العظيم الذي تمهد له الثقافة وتشق له الٱداب في حياة هذا الشعب ليأخذ بحقيقة الحياة . أفليس هذا وحده بكاف أن يحمل السياسة لتغيير من نظرتها إليه تلك النظرة القاصرة العمياء ؟ ” ..

ويضيف قائلا :

” إن جهلت مصر ما بينها وبين السودان من علائق أخرى جديرة باهتمامها غير ما لها من علائق سياسية بسودانها العزيز فنحن ما نزال مقدرين لهذه العلائق مكبرين مصر وما يربطنها بها من منازع الثقافة وأثر التفكير المصري الذي سيظل خالدا في تاريخ أدبنا الحديث ..

خير لنا ولمصر الأدبية أن نعنى بهذه الروابط وأن نوفق بين هذين البلدين وشائج المعرفة الأدبية الصحيحة . خير لنا ولمصر أن نهيأ للتاريخ مادته من هذه النواحي الخالدة وأن نعتد له أسمى العناصر الروحية ليتهيأ بها إلى كتابة ما شاء من فصول .

أما مصر السياسة فليس لدينا ما نقوله لها اليوم أو غدا أو بعد غد .. ”

ثم أنشد التيجاني يوسف بشير :

يا بن مصر وعندنا لك ما نأمل

تبلغيه من الخير مصرا

قل لها في صراحة الحق

والحق بأن يؤثر الصراحة أحرى

وثقي من وثائق الأدب الباقي

ولا تحفلي بأشياء أخرى

وقفي بالصلات من حيث

لا تعرف إلا مسالك الفكر مجرى .

وكتب أيضا مقالا ٱخرا باسم ” ضرورة الوحدة الأدبية بين مصر والسودان ” .. إذ لم يكن عند التيجاني ولن يكون في رؤاه مثل الأدب يوحد بين مشاعر الأمم ويعين على توحيد المنافع ، ويحقق من حلم الوحدة بما فيه من صور الفكر وجمال الفنون .

تلك بعض من الٱثار الأدبية للأديب الشاعر التيجاني يوسف بشير المنشورة والمذيلة باسمه . ظهرت في السودان ” في ملتقى النيلين ” وفي مجلة ” الفجر ” وفي مصر ، في مجلة ” الرسالة ” ،

” التجاني يوسف بشير ” رحمه الله وأحسن إليه ، والأديب الناقد ” معاوية محمد نور ” رحمه الله وغفر له ، عاشا في جيل واحد ، وانتميا إلى مدينة واحدة وهي” أم درمان ” مدينة يعرف أهلها بعضهم بعضا في ذلك الزمن ، وهما كاتبان مرموقان ، كلاهما ينشران – في فترة الثلاثينات – على صفحات مجلة الفجر ، ومجلة مرٱة السودان ، ومجلة أم درمان ، ومجلة النهضة ، وملحق جريدة النيل كما ظهرا ” التجاني ومعاوية ” ظهورا لافتا في الدوريات المصرية الرصينة كالرسالة والثقافة .

معاوية محمد نور كاتب ناقد أدبي ماجد ، وعلى مستوى راق من الوعي ، أما جمهوره الأساسي فكان في مصر لأنه كان يكتب في الصحف والمجلات المصرية وتواشج مع الحركة الثقافية في مصر وانتمى إلى رابطة الأدب القومي بقيادة محمد حسين هيكل ، ووقع معاوية في بيانها التأسيسي ولعل ذلك هو ما جعل هذه الرابطة مفهوم الأدب القومي المصري التوجه أن يتسع مفهومه إلى مساحات أخرى وأرحب وهو أدب وادي النيل ، كما إنتمى معاوية إلى جماعة العشرين بقيادة محمود تيمور .

ففي مصر نال معاوية محمد نور تقديرا مائزا داخل الحركة الثقافية ذات الأفق الحداثي والتمع في صفها الأول .

كما أن معاوية لم يكن إنتاجه الأدبي وقفا على الصحف العربية في مصر أو اللغة العربية ، فقد كتب مقالات متنوعة في النقد الثقافي والنقد السياسي باللغة الإنجليزية في الجريدة الإنجليزية القاهرية .

معاوية عاصر الشاعر أحمد شوقي ، قرأ منتوجاته الأدبية وتفرج على مسرحياته ماثلة على خشبات مسارح مصر .

كتب معاوية عن نصوص أحمد شوقي الأدبية ، وشوقي وقتئذ حي ملء السمع والبصر وصاحب إنتماء أصيل في الطبقة الأرستقراطية الحاكمة بسطوة صولجانها ، غير أن معاوية أمسك بصولجان سلطته النقدية الثقافية متعاليا بها على أعمال أحمد شوقي ومنتوجاته الأدبية ، ومبينا منظوراته الخاصة في بعض وجوه الأرستقراطية الظاهرة في تلك الاعمال الأدبية .

كما لم يسلم الكاتب المصري موسى سلامة من تشريحات قلم معاوية النقدية ، وكيف إلتمعت أشاراته جلية تكشف مواضع إبتذال موسى سلامة في مكتوباته الأدبية والتي تضعه مدارج أشباه الجهلاء .

وبلغ معاوية مبلغا من الإنتاج النقدي الأدبي في مصر فكتب مقالة كبرى عن الكاتب الأديب المازني وقال أن المازني كاتب أسلوب وليس كاتب فكرة :

” ضعف المازني في كل ما قرر من نظريات وكتب من نقد في الديوان ، وحصاد الهشيم ، وقبض الريح ”

وعنى معاوية فيما عنى أن المازني صاحب بهرجة وأناقة كلام متصنع وقال : المازني الناقد لا يرضيني .

وحسبنا قول أحمد محمد البدوي :

معاوية عاش في ساحة الثقافة في مصر وهي ساحة حرب حامية الوطيس ، وكان على حظ من الشجاعة عظيم ، بل تحلى بكل أسلحة التحدي الفكري ، ونازل الأساطين الأقوياء ، وقال لهم ما يريد ، بدون مجاملة واحتراس أو توقي بالصمت ، وربما لم يكن يومها يملك من المال إلا قليلا ، دع عنك الممالاة ، مارس الفتوة الثقافية التي أدى دورها بكفاءة ، مثل رصفاءه النقاد : ” العلامات ” الأفذاذ عن تاريخ النقد الأدبي في مصر ، كانوا يواجهون ويدفعون الثمن الباهظ !

وعلى طرفي نقيض من المازني وشوقي الخ .. يجد معاوية في العقاد مثال الأديب الاول والأديب النموذجي صاحب الوقت :

” ليس قصاراه بلاغة لفظية وإنما بلاغة معنوية ، يمثل العبقرية الصحيحة ، يرى الحياة في اتزان وشمول وأن أحاسيسه تكون منطقا ويقر معاوية معترفا أنه :

كلما رجعت إلى العقاد وقرأته بان لي جديد …

وشاعرية العقاد هي لؤلؤة تاجه التي يفخر بها ، ويرى فيها مزيته الكبرى التي يصدر عنها في كل أحواله الثقافية ، ومعاوية على إدراك ركين لكل ذلك ، فلا يرى شاعرا مثل العقاد .

ولم يكن الناقد السوداني معاوية محمد نور وحده من السودانيين المبهورين بالأديب المصري عباس محمود العقاد .

وشاهدنا في ذلك ما رواه حسن نجيلة نفسه :

يوليو عام 1942 والعالم يغلي بتلك الحرب الضروس ” هتلر وموسيليني” ملء أسماع الدنيا ، وجيوشها بقيادة الداهية روميل تكتسح جيوش الحلفاء في أفريقيا وتتقدم في سرعة فائقة حتى تقف عند العلمين فيعم الذعر والقلق .. ! ونجتمع نحن هنا في حلقات الراديو في نادي الخريجين بأم درمان نتتبع الأنباء ونعلق كما تشاء الأهواء ..

وذات ليلة ونحن حول المذياع كعادتنا نرقب أنباء تلك الدوامة المفزعة جاءنا المغفور له الأستاذ عثمان شندي وبأسلوبه المرح الضاحك زف الينا نبأ وصول الأستاذ عباس محمود العقاد للخرطوم ، ولم يكن هذا النبأ بالنسبة لنا بأقل أهمية وخطورة مما كنا نسمع من الراديو ! ، وأخذنا ندير الحديث حول هذه الزيارة المفاجئة ولم يغب عنا سرها أو الدافع إليها ، والعقاد عندهم في القائمة السوداء ولم لم يفعل غير أن ألف كتاب ” هتلر في الميزان” لكفى بهذا سببا للعقاب الرادع ! ” .

ومضت أيام والعقاد بين طلائع المتعلمين في السودان ، والأيام بينهم كلها أعياد ثقافة وأدب ، وامتلأ وقتهم عنه والسعي إليه ..

وقال نجيله :

ولعل دار الثقافة منذ انشائها لم تشهد حشدا من المثقفين وعشاق المعرفة مثل الحشد الذي تجمع ليستمع للعقاد وهو يحاضر عن الثقافة ، فقد تحدث حديثا ساميا رفيعا صعب على كثير من المستمعين أن يلاحقوه .

أما حفل وداع العقاد الذي تم إعداده بنادي الخريجين في الخرطوم ، أمسى حفلا أدبيا مائز السمات ، فقد أحتشد خلق كثير وفي الصفاف الأمامي جلس العقاد على مقعد وثير وبجانبه كبار الخريجين من رجال العلم والأدب على اختلاف طبقاتهم وأزيائهم .

تحدث محمود الفضلي حديثا ممتعا مشرقا – حسب قول حسن نجيلة – كان دراسة مستفيضة مركزة عن أدب العقاد .

وانتشى العقاد واهتز إعجابا . وتحدث الشاعر محمد المهدي المجذوب الذي ألقى تحيته شعرا قائلا :

يا شاعر الوادي وكاهن سحره الأزلي

هاك تحية من معجب

أصفى لك النغم الوديد واتقى

زلل الحيي وعثرة المتهيب

الصدق قربني إليك ، فهل ترى

يهب العزيمة والمضاء تقربي

هذي تحية من يراك بخاطر

ثر الطيوف كأنه في موكب

أكنى بها عما يعز نواله

كلما ، وأوهمها بما لم أكتب

أو لم تر الخرطوم وهي حيية

لقيت هداك بشيق متنقب

عربية تأوى الحجال وتتقي

والحسن لا يصبيك غير محجب

ثم غنى الموسيقي الفنان ” اسماعيل عبدالمعين” وكان ٱنذاك طالبا في معهد الموسيقى بالقاهرة وغنى قصيدة للعقاد لحنها عبدالمعين لهذه المناسبة.

وشدى بالعود مقطوعة العقاد :

يا نديم الصبوات أقبل الليل فهات

واقتل الهم بكأس سميت كأس الحياة

وقال حسن نجيلة ” وسرى عن العقاد ، واعتدل في جلسته وهو يتابع مغنينا وهو يشدو بشعره :

هاتها واذكر حبيب النفس يا خير ثقاتي

ودع التلميح واجهر باسمه دون تقات

أترى نحرم حتى ذكره في الخلوات

ذهبي الشعر ساجي الطرف حلو اللفتات

وبعد أن اتم إسماعيل عبدالمعين ، هذه الأغرودة الحلوة صاح فيه الحاضرون يطلبون سماع نشيد المؤتمر الجديد ..

وكان مؤتمر الخريجين ٱنذاك قبلة ٱمال الشعب وقد التف حوله الجميع ، وقد وضع السيد خضر حمد نشيدا للمؤتمر تغنى به كل الناس في كل مكان وهو نشيد ” للعلا للعلا ” .

وتجدر الإشارة – حسب حسن نجيلة – أن لجنة المؤتمر في ذلك الحين أعلنت عن مسابقة عامة للشعراء لوضع نشيد ٱخر ففاز بالجائزة الأولى النشيد الذي وضعه الدكتور محيي الدين صابر وكان طالبا بدار العلوم في القاهرة ، وتم تلحينه وانشده إسماعيل عبدالمعين في هذا الحفل لأول مره ومطلعه :

صرخة روت دمي من كفاح ومني

وفرغ المتحدثون والشعراء واتجهت الأبصار إلى العقاد ، فقام ومشى نحو المنصة وئيد الخطى مديد القامة .. وقف ليرد وسمعنا عجبا . فقد أذهلنا بقوة ذاكرته ، أخذ يرد على المتكلمين واحد بعد واحد ، كان يلمس أفكار المتحدثون أولا في رفق ، ثم يأخذ في كشف أخطائه الفكرية أو اللغوية وقد حفظها عن ظهر قلب . وما يزال به حتى يتركه أثرا بعد عين . ولعل صلاح الدين العتباني وعلي نور لن ينسيا قط ما صبه عليهما تلك الليلة .

وكان حديثه دروسا قيمة في الأدب والسياسة والشعر وأدب الخطاب .

وقد كتب عباس محمود العقاد لمناسبة زيارته للسودان :

صوت من السودان اسمعني بمصر فسرني

تهفو له الأسماع صاغية ولم تستأذن

فيه بشاشة وامق ومبشر ومؤمن

لولا حفاوته الكريمة ما علمت بأنني

فارقت من مصر الجديدة ذات يوم مسكني

ويحدثنا نجيلة ، أن العقاد لم يمكث بينهم أكثر من أربعين يوما ، ولكنها كانت ذات أثر بعيد الغور في نفوس اولئك الذين اتصلوا به عن كثب ، وستظل صورة هذا الرجل الفذ ماثلة في ذهني في ذلك المشهد الإنساني المعبر عن انبل العواطف واسماها والدموع تجول في عينيه وهو يستمع إلى محمود الفضلي في ندوتنا الخاصة ينشده :

ولما تقضي الليل إلا أقله

وحان التنائي ، جشت بالدمع باكيا .

فأقبل يرعاني ويبكي ،

وربما بكى الطفل للباكي وإن كان لاهيا

فقبلت كفيه ، وقبلت ثغره ،

وقبلت خديه ، وما زلت صاديا .

وزحزحني عنه بكف رفيقه

واسبل أهداب الجفون السواجيا

واسلمت كفي كفه ، فأعادها .

وقلبي ، فهلا ارجع القلب ثانيا ..

وفي محبة مصر دار المعرفة ، لا تزال مواكب المحبين من أهل الفكر والثقافة تترى ، ومنهم ” محمد سعيد العباسي ” من ناشئة طلائع المتعلمين في السودان الذي ظل يعبر عن عواطفه نحو مصر التي أحبها حبا خالصا إذ قضى فيها فترة من شبابه طالبا في مدرستها الحربية ، وعاد إلى السودان وهو أشد ما يكون ولوعا بالقاهرة ويقول :

زد عتوا أزدك من حسن صبري

وأذقني كأس العذاب الأمري

لست يا دهر واجدا في شبا عزمي

فلاولا ولا قلامة ظفر !

ٱه لو كان لي بساط الريح ،

أو افيه أو قوادم نسر

فأطير نحو مصر أشتياقا

إنها للأديب أحسن مصر

ويذكر العباسي أيامه السالفة في مصر :

رب هل تلك جنة الخلد أدخلنا

إليها أم تلك جنة سحر ؟!

تلك حالي مع الشباب فمن لي

برسول يبلغ الشيب خبري

فيك يا مصر جنتي وسروري

وسميري وقت الشباب ووكري

ويقول صاحب كتاب ” ملامح من المجتمع السوداني ” :

وشاء القدر أن تقترن هذه القصيدة في ذهني بصورة أخرى ، فكما كانت أول قصيدة نقرأها لشاعر سوداني على صفحات السياسة الأسبوعية ، فقد كانت السبب أيضا في حرمان الأدباء من قراءة شعر العباسي مطبوعا أمدا طويلا ، حيث جمع هذا الشاعر شعره وأعده للنشر ، وكان قانون المطبوعات في عهد الإنجليز يقضي ألا يطبع كتاب ما لم يقدم لمكتب المخابرات لتقرر أمره ، وقدم العباسي كتابه وكان الموظف المسؤول سوريا ذا شخصية طريفة ، ضحل الثقافة العربية ، وكان الإنجليز يكرهون أن ينشر شعر أو نثر فيه ثناء لمصر أو تقرب إليها ، وعرف الرقيب السوري العباسي مصري النزعة وأن شعره ينحى هذا المنحى ، فأخذ يشطب أكثر قصائد الديوان بحجة أنها سياسية ! وجاء العباسي للرقيب ليعرف مصير ديوانه ، فوجد أن أكثر شعر الديوان لم يسمح بنشره ، وقابل صاحبنا السوري وأخذ يناقشه فيما فعل ، وهو يعرض عليه القصائد من جديد ، ولما جاء دور القصيدة – زد عتوا – قال ولماذا هذا تشطب ؟ ونظر إليها الرقيب السوري نظرة خاطفة واجاب : هذه سياسية واضحة يا مولاي ! انك تمدح فيها حسن صبري باشا ! ” وكان رئيس الوزارة المصرية ٱنذاك ” وضحك العباسي وجمع أوراقه وخرج وٱثر تأجيل طبع الديوان .. وقد ظن الرقيب أن البيت :

زد عتوا أزدك من ” حسن صبري ” يعني بها الشاعر حسن صبري باشا رئيس الحكومة المصرية !

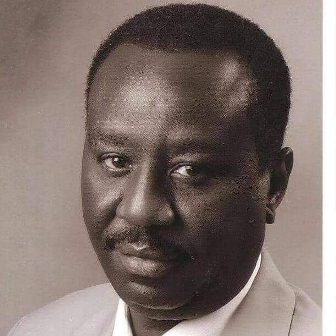

الدكتور فضل الله أحمد عبدالله