بوفاة زعماء تياراتنا السياسية المركزية الممثلة في حزب البعث، والحركة الشعبية، والحزب الشيوعي، والحركة الإسلامية، وحزب الأمة، آلت القيادة إلى حركيين أكثر من كونهم مفكرين، أو منظرين، أصحاب مشاريع سياسية فكرية تجديدية. وقبل فترة طويلة من رحيل هؤلاء الزعامات المركزية كان اغتيال الأستاذ محمود محمد طه قد قطع مدد قيادته للحزب. هذا التحول له إيجابياته، وسلبياته. فمن جهة انتهينا بالضرورة إلى الصيغة الجماعية في القيادة، واتخاذ القرار داخل المنظومة السياسية. ربما اختفت فردانية الزعامة الحزبية بكاريزماها الستينية الطاغية لتشغل محلها فاعلية المكتب السياسي بوصفه مطبخاً يبتدر النقاش، والتداول، والقرار.

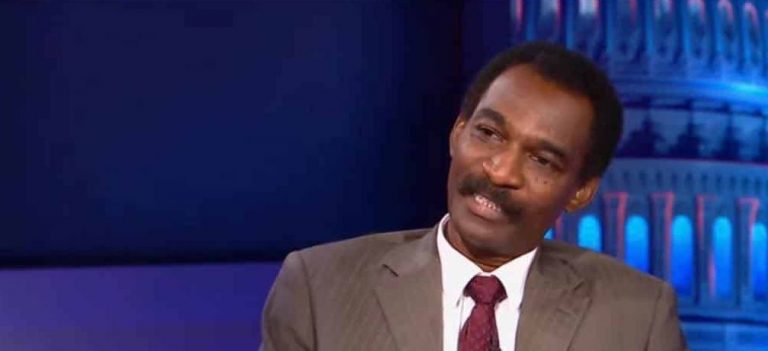

باختصار بارحت الحزبية بفعل الوفاة – لا الرغبة في التجديد – طور الانبهار بكاريزما الزعيم المنظر الذي علت من شأنه فترة الخمسينات الذهبية للزعيم الفرد، أو القائد المفكر في حدود القدرات الذهنية المتفاوتة لهذه الزعامات التاريخية: بدر الدين مدثر، جون قرنق، محمد إبراهيم نقد، حسن الترابي والصادق المهدي.

انفلات القرار السياسي الآن من الزعامة التاريخية المنظرة ليعتمدها مجلس الحل، والعقد، العامل خلف المكتب السياسي قد يفيد الممارسة السياسية ما دام جماع الآراء معمول به. فما لحظناه منذ مرحلة الخمسينات أن هناك ما يشبه القداسة للزعيم القائد السياسي بطول جلوسه في سدة الحزب. إذ شاهدنا أن الزعيم الحزبي يكتسب وضعاً أشبه بوضع المرشد الأعلى الإيراني الحالي علي خامنئي. فهو الذي يسم القيادة بأسلوبه فيما كانت النخب المنضوية للحزب تعرف تماماً أن صعودها يعتمد على ممالأة الرأي القيادي، لا مراجعته. ذلك برغم محاولات الإيحاء بأن المكتب السياسي، أو الجهة العليا في الحزب، تجتمع لتجيز نقاش العضوية العليا.

ولاحظنا كذلك في نصف قرن مضى أنه كلما حاولت جماعة داخل المجموعة السياسية تبني الإمكانية لخلق تيار إصلاحي، أو المراجعة لخطوات الزعيم السياسي وفق اللوائح، وجدت نفسها خارج سياج الحزب. وإذا عدنا لدراسة الانقسامات التي واجهت تياراتنا السياسية طوال هذه المدة لوجدنا معظمها إنما ناشئ من قدسية توجهات الزعيم، والمقربين له بحد أقصى.

الملاحظة الأهم أن الموت، أو الاغتيال، هما دائماً عنصران للتجديد في القيادة السياسية ما يعني أن حركتنا السياسية اليمينية واليسارية عند المقاربة لا تختلف في تجددها عن التجدد في القيادة السياسية السعودية، أو التجديد الذي يحدث لزعامات الحركات الصوفية، ونظارات القبائل. إذ أن وفاة الشيخ الديني، أو القبلي، هي العامل الوحيد لضخ دماء جديدة في مؤسسة المشيخة، أو الإدارة الأهلية للقبيلة.

زعماؤنا الراحلون عاصروا قرابة أكثر من عشرين انتخابات أميركية. ولو بافتراض أن كل رئيس تنتهي مدته بعد أربع سنوات فإنهم يكونون قد عاصروا عشرين رئيساً أمريكياً. ومع ذلك يتخذ الشيوعي، والبعث، والحركة الإسلامية، – والصادق المهدي إلى حد ما – موقفاً معادياً للولايات المتحدة، ويشككون في ديمقراطيتها، ويختصرون الرؤية نحوها بأنها إمبريالية دون التفريق بين النهج الخارجي لسياسة الولايات المتحدة وبين قدرة مجتمعها على عدم جعل الموت، أو الاغتيال، سبباً جوهرياً للتجديد في القيادة السياسية للدولة، والحزب. فليكن، ولكن لماذا لا نستلهم من التداول السلس في القيادة السياسية الحزبية من الغرب الإمبريالي؟!

الدور الكبير – إن لم يكن الأساسي الحاسم – للزعيم السياسي في خلق التكلس في الممارسة الحزبية، وانعكاسها على الواقع العام، عائد إلى طبيعة الثقافة التي تكبل التابعين لهذه التيارات السياسية دون فرض التبادل الضروري في مراكز القيادة الحزبية، وإذا عذرنا الأحزاب التقليدية القائمة على وراثة البيت الصوفي، فلا عذر للتنظيمات التي تقول باستنارة طرحها.

الثورة التي تغير البنى السياسية الديكتاتورية لن تفعل شيئاً للتقدم إذا لم ترتبط بتغيير الممارسة الداخلية في ما خص غل يد الفردانية في القرار السياسي لقيادة المؤسسة الحزبية.

بدلا من الرهان على الموت بأنه فرصة للخصب السياسي، والتخلص من الزعامات التي تجلس في القيادة، لنصف قرن، أو ثلاثة عقود، أو حتى عقدين، ينبغي على الشباب خصوصاً الموجود في هذه التيارات أن يكمل ثورته بأن يجعل القرار السياسي داخل الحزب مبنياً على تأثير الجماعة عملياً، لا صورياً.

بالنسبة لغياب المنظرين، أو المفكرين، في معظم قادة تياراتنا السياسية الماثلة فإن المحمدة في ذلك هو الرهان على دعمهم برأي الجماعة المتعددة بشوفها. ولكن تبقى السلبية الخطيرة لو أن قادتنا اليوم يفتقرون إلى القدرة على التنظير السياسي المستشرف لآفاق المستقبل، وفي ذات الوقت يؤثرون هكذا على عضوية المكتب السياسي للتعامل معها بنهج الاتباع للقدرات الحركية عوضاً عن وجوب أتباع القيادة ذات القدرات الحركية الملهمة لا بالتنظيرات ذات الصبغة الفكرية العميقة، لا على طريقة التصريح الصحفي.

صحيفة الصبحة